Sabato sera alle sette ultimo appuntamento con il ciclo un libro, un film.

Ci siamo occupati della trasposizione cinematografica di un romanzo molto particolare. Abbiamo rivolto lo sguardo alla nostra Sicilia Orientale, a Catania, alle campagne ai pendici dell’Etna. Ci siamo lasciati affascinare da profumi, albe, passeggiate, castagni (non nel senso dei tre fratelli cui sono devoti qui a Lentini), way of life senza mafia.

Una vicenda adolescente. Una sensuale scoperta dei sensi, il baratto della sincerità dell’infanzia con la morbosità dell’adolescenza.

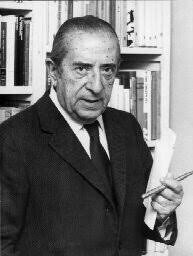

L’autore del romanzo, Un bellissimo novembre, è Ercole Patti. Considerato da tanti un autore minore tra gli scrittori siciliani, in realtà è un autore raffinatissimo. La sua capacità di disegnare i turbamenti adolescenti, la carica erotica delle sue pagine, prive di pornografia, sono elementi distintivi della sua scrittura.

Figlio di un noto avvocato di Catania, Ercole Patti è il classico esponente della borghesia siciliana fascista. Nato nel 1903, finiti gli studi universitari si trasferisce a Roma sul finire degli anni Venti, dove vivrà e opererà fino al 1976, quando morirà.

Scrittore di una ventina di romanzi, giornalista di varie testate sempre occupandosi di cultura in senso lato e soprattutto di cinema, è anche un prolifico sceneggiatore e soggettista cinematografico. Scrive anche qualche dramma per il teatro.

I suoi romanzi, anche quando si ambientano fuori dalla Sicilia, come Un Amore a Roma, raccontano sempre del mondo siciliano, catanese in particolare, in cui si è formato.

Più volte finalista di vari premi, ottiene solo il Premio Selezione Campiello per il libro Diario Siciliano.

La lettura di Diario siciliano offre numerosi spunti di interpretazione della poetica di Patti. Di questa nostalgia sensuale della Sicilia che non c’è più, e ancor meno ci sarà. Del tono moralista, ma non moralistico, delle sue opere. Del confronto amaro tra passato e presente, una nostalgia dolorosa, a tratti insostenibile.

Giovannino, finalista allo Strega, Un amore a Roma, e Cronache Romane chiudono la stagione delle opere ibride tra Catania e Roma, della adolescenza apatica, disillusa e inconcludente, all’ombra di Brancati. Siamo nel 1962.

Nel 1965 con La Cugina, comincia il nuovo stile di Ercole Patti, finalista allo Strega (vincerà Paolo Volponi con La Macchina Mondiale).

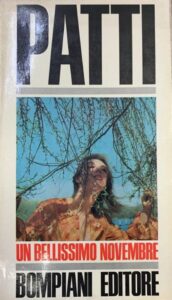

Seguirà nel 1967, Un bellissimo novembre, il suo capolavoro, finalista Strega. Si qualificherà quinto con 42 voti, vincerà Anna Maria Ortese, con Poveri e Semplici, 75 voti.

La vicenda di Nino, giovane sedicenne del 1925, che scopre i primi turbamenti sensuali grazie alla sorella della madre, Cettina, giovane ventottina, formosa, procace, amante della vita, sensuale anche involontariamente, con un piccolo dentino sporgente, che scatena tempeste nell’irruente nipote.

Per seguire la vendemmia tutta la famiglia si raccoglie nella tenuta di zio Alfio alle pendici dell’Etna. Tra Ognissanti e San Martino un campionario ricco e variegato di figure maschili e femminili tipiche della Siclia di quel tempo incrociano i loro destini.

Pagine di valore narrativo indimenticabile assecondano i racconti di ciò che avviene intorno ai due improbabili amanti, il segno della sua penna da sceneggiatore, da ritrattista. A cui si alternano le pagine di grande intensità in cui seguiamo i pensieri non confessabili di Nino, le sue percezioni, le sue sensazioni, sentiamo proprio i tessuti strofinare sui corpi, con una resa impareggiabile.

Abbiamo ascoltato da Francesca un esempio di questa alternanza di pagine, l’inizio del romanzo (non è ancora il novembre della vicenda). Impareggiabilmente Francesca ci ha mostrato come dalla descrizione di una riunione familiare, un quadro dipinto con i colori a risalto, stempera nel buio, nel caravaggesco e torbido e ombroso abisso del desiderio.

La giovane Cettina è sposata con un rappresentante di commercio molto più grande di lei, la sua esuberanza irrefrenabile ha bisogno di altre laudi.

Nino è lì con la madre vedova, è orfano da bambino, una figura paterna che bazzica sempre casa sua è lo zio Concetto. Le case siciliane dell’Ottocento e del novecento sono piene di questi zii, che all’anagrafe non sono zii, ma vengono vissuti come tali.

Nei mesi precedenti al novembre quando si rincontreranno tutti in campagna tra vigne e castagneti, a Nino è caduto il velo dagli occhi, ha inquadrato che il suo zio Concetto è più zio della mamma che suo, ha imparato a decifrare meglio i sospiri e i rumori che provengono dalle stanze chiuse.

In questa confusione erotica Nino reincontra la zia Cettina.

Simone, stavolta, ci ha letto una pagina intrisa di turbamento adolescente.

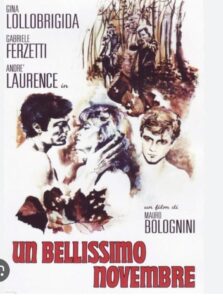

Due anni dopo il grande successo editoriale del romanzo, Mauro Bolognini ne trae un film omonimo, con Gina Lollobrigida che presta il suo fascino quarantenne alla zia Cettina (che infatti viene invecchiata rispetto al libro), con il giovane Paolo Turco a dare volto ai turbamenti erotici di Nino, un insolitamente anonimo Gabriele Ferzetti che fa il marito “cornuto, pazientemente cornuto” della zia Cettina, ed uno straordinario Corrado Gaipa che fa il padrone di casa lo zio Alfio, ossessionato dalle onorificenze più false che vere che continua a comprare.

Diciamo subito che il film non fu un grandissimo successo. Ebbe stroncature dalla critica e scarso successo di pubblico. Probabilmente l’uscita improvvidamente prevista per il mese di agosto non fu felice. L’unica certezza è che fu oscurato dalla contestuale uscita del capolavoro di Salvatore Samperi, la sua opera prima, con Lisa Gastoni, Lou Castel, e un più centrato Gabriele Ferzetti, Grazie zia, dalla tematica inevitabilmente simile.

Il qualificato pubblico che ha assistito alla proiezione si è a lungo interrogato dopo sul valore di questo film.

Un film che aveva tutte le carte in regola per essere un successo epocale. Regista tra i più amati di quegli anni, attori di valore in ogni ruolo, una struttura narrativa derivante da un romanzo capolavoro, la musica di Ennio Morricone.

Il giudizio diffuso tra il pubblico coincide con l’accoglienza del tempo. Film lento, a tratti noioso, monocorde, che non riesce a creare atmosfera.

Probabilmente un errore fu la scelta produttiva di non affidare a Patti la sceneggiatura del film. Eppure Patti aveva sceneggiato decine di film di successo, compreso quelli tratti dai suoi libri come Un Amore a Roma di Blasetti, che lo vede pure attore in un ruolo minore. Non sorprenda questa circostanza. Il nostro Ercole Patti amava recitare nei suoi film, si ricorda una sua pregevole interpretazione nel ruolo del professore anziano, nel film sempre di Blasetti, Mio figlio professore, con l’indimenticato Aldo Fabrizi.

Sorprendente pure l’altra scelta produttiva di doppiare quasi tutti gli attori, compresi la Lollobrigida e Ferzetti che normalmente hanno preteso di non essere doppiati.

Le principali differenze tra romanzo e film sono nella datazione temporale della vicenda, più contemporanea nel film, nell’età della zia Cettina che dai ventotto del romanzo passa a quarantatré, per assecondare la Lollo, e nel finale.

Traendo spunto dalle riflessioni contenute in Diario Siciliano si può ricavare un piano allegorico negli scritti di Ercole Patti. La donna che turba e affascina l’adolescente inquieto rappresenta la Sicilia, che l’adolescente / emigrante ama turbinosamente. Ma questa donna, la Sicilia, si rivela infida, si rivela traditrice, per dirla alla Buttafuoco è una gran buttana.

All’ingenuo amante appassionato rimane la delusione, la sensazione cocente del tradimento, la rabbia contro l’amata o contro se stesso, oppure il rifugio nell’apatia, nel disincanto, brancatianamente.

Nel romanzo Nino, scoperti la zia e Sasà nella casaccia, fugge disperato e fuggendo, per distrazione o per volontà, scivola e si sfracella nella scogliera, mettendo fine alla sua giovane vita.

Nel film, invece, Nino sfoga la sua rabbia sulla zia – sulla Sicilia – la schiaffeggia, le urla “Perché sei fatta così?”.

Dopo comprende che la situazione resterà per sempre immutabile, cinicamente sposa la giovane cugina, innamorata persa di lui e si accomoda dentro al torbido “sacro bordello” che è la sua famiglia, continuando di nascosto la sordida relazione con la zia Cettina.

Forse il limite principale di questo film è stato proprio cercare di rendere contemporaneamente il piano dei sensi, e il piano allegorico in senso lato politico della vicenda di Nino, di fatto indebolendoli entrambi.

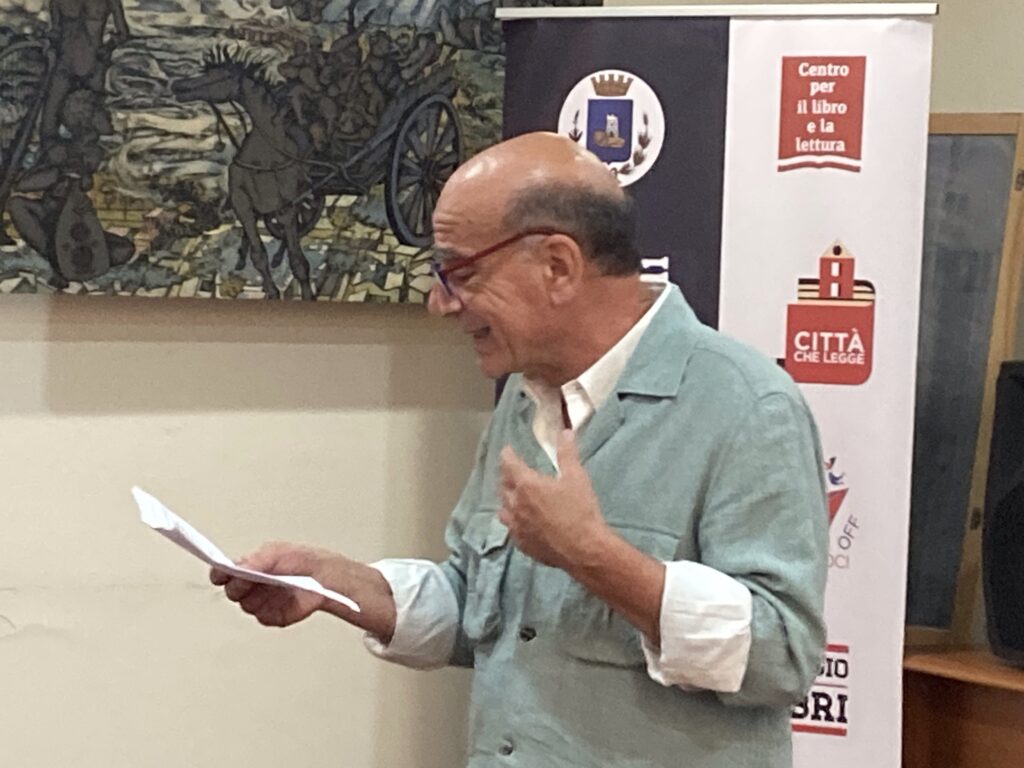

Con queste riflessioni il Sindaco di Lentini Rosario Lo Faro ha chiuso il lungo dibattito che ha appassionato i partecipanti alla proiezione.