Ci voleva lo sguardo visionario e ludico di Federico Fellini, ci voleva la sensibilità poetica di Tullio Pinelli, ci voleva la riverenza affettuosa e la consapevole responsabilità di Gabriele Salvatores per riportare Hansel e Gretel tra le macerie della Seconda Guerra Mondiale.

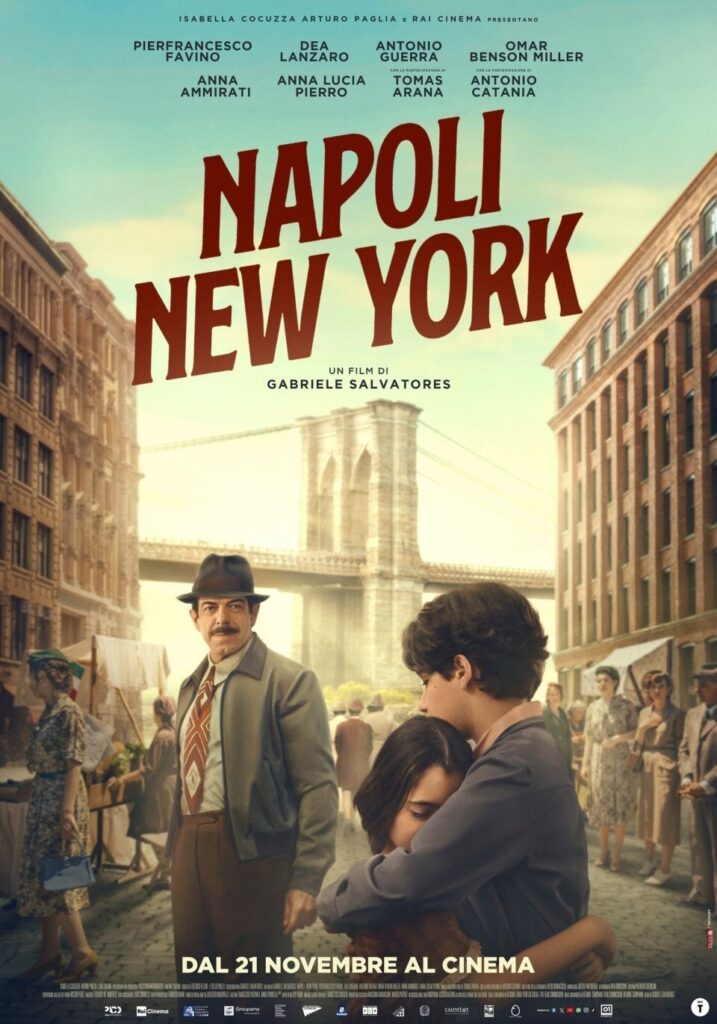

Dopo la conquista di tre Ciak d’oro e di due David di Donatello (Migliori effetti speciali visivi e, significativamente, il David Giovani, riconosciuto al film dagli studenti in giuria) ho visto il film Napoli New York, scritto e diretto da Gabriele Salvatore, da un soggetto di Fellini e Pinelli.

Il pretesto immaginato da Renzo Arbore nell’indimenticabile Federico Fellini Sud Story – Che mi hai portato a fare ‘ncoppa a Posillipo se non mi vuoi più bene? – si è avverato. Davvero Pinelli ha ritrovato un vecchio soggetto scritto con Fellini in un baule. Da questo soggetto, il poeta della fuga, di quelli che fuggono, che cercano altrove, ha confezionato una favola moderna nei colori, nei toni, nelle facce, nelle espressioni, per raccontarci parabolicamente la migrazione, la fuga, la ricerca.

Due scugnizzi presi dritti dritti da Paisà (capolavoro di Roberto Rossellini, scritto e sceneggiato anche da Fellini, a cui è dedicato un momento iconico indimenticabile nel film) Carmine e Celestina, rapiscono fin dai primi sguardi i cuori degli spettatori e li portano in questo viaggio incredibile, casuale, inevitabile, paradigmatico di un mondo e di una cultura.

Nelle varie tappe del viaggio, i due monelli troveranno più esseri umani che ostacoli e proseguiranno la loro avventura fino a Lamerica, scambiando la Statua della Libertà per la Madonna di Pompei pronta ad accoglierli.

Il film è una classica favola di riscatto, dove vince l’umanità contro la caparbietà, contro la paura, contro l’ignoranza, contro la bruta e cieca violenza, contro l’ottusità delle leggi. Una favola appunto.

Tra gli adulti campeggia irresistibile un Pierfrancesco Favino cartone animato. Commissario di bordo del piroscafo transatlantico e poi protagonista della vicenda di New York. Baffoni e sorriso, ora ironico, ora sardonico, ora bonario, ora timido e impacciato. Un genio buono, un essere umano che vuole bene a tanti, che è voluto bene da tutti, per la sua straordinaria umanità preter legem, tutta italiana.

Strumento del riscatto è anche un incontenibile Antonio Catania, macchietta dei potenti e dispotici direttori di giornale americani di tanti film in bianco e nero, pronti a cogliere il valore di una storia e cavalcarla senza andare troppo per il sottile, pur di vendere più copie degli altri.

Vince il popolo, l’opinione pubblica, che si organizza, che protesta, che condivide, come ci ha insegnato l’America quando era Great davvero.

Vince anche la Giustizia americana nel momento in cui, pressata dall’opinione pubblica, decide di applicare la versione umana della legge.

Vincono tutti gli esseri umani che in questa favola non ci stanno a rinchiudersi, a proteggersi da ciò che non conoscono, che alzano lo sguardo (o lo abbassano, vista la statura, soprattutto, di Celestina) sugli altri e non restano indifferenti.

Rimangono nella memoria tante immagini iconiche che rimbalzano verso altri film che stavano già ben alloggiati nella nostra memoria.

Le macerie e lo sgomento dei bambini a Napoli in questo film e a Napoli in Paisà.

Lo sguardo intelligente, la voracità e la furbizia degli stessi bambini in questo film e in Paisà.

Il piroscafo su cui arrampicarsi, molto Amarcord.

La solidarietà istintiva, animale, pre-razionale tra i viaggiatori della terza classe, i migranti della speranza, in contrasto con il lusso e l’opulenza distratta e indifferente della prima classe svariati ponti più sopra, che abbiamo amato in E la nave va.

La naturale capacità dei bambini, napoletani e di tutti i mondi del mondo, di adattarsi, di inserirsi, di costruirsi uno spazio di conforto, di vivere con gioia, anche le più tragiche disgrazie, che abbiamo visto in tantissimi film italiani nei settantacinque anni dalla datazione della vicenda raccontata.

La presa di coscienza del ponte nobile guardando la processione dei disperati mentre lascia il piroscafo a Ellis Island per le incombenze del caso. La scoperta di aver viaggiato con così tanta gente e non averla incrociata quasi mai.

La disperazione di chi non ce l’ha fatta.

Le facce stupite, con gli occhi spalancati e le bocche penzoloni dei bambini davanti ai colori, ai rumori, alle promesse mirabolanti di questa America, di tanti film che abbiamo amato.

L’organizzazione dei sottogruppi sociali, gli afroamericani e gli italiani, nei rispettivi quartieri a costellazione del centro. La capacità di unirsi dietro una missione umanitaria, di libertà, di difesa, di diritti. L’America del buio oltre la siepe che il cinema ci ha insegnato ad amare.

La lettura nell’aula giudiziaria del documento del 1912 che offende la nostra memoria di italiani e offende il nostro presente nelle pieghe in cui ci troviamo oggi dall’altro lato a pensare, sostenere, imporre le stesse assurdità disumane.

Fellini e Pinelli ci hanno regalato la loro visione di una migrazione oggi dimenticata, quella albanese, nel film E la nave va. Oggi che l’Albania è partner europeo importante, oggi che l’Albania è diventata nostra partner nelle nefandezze della gestione dei migranti, oggi che ci manca lo sguardo di Federico Fellini, Gabriele Salvatores raccoglie il testimone e ci mostra il rischio di ogni favola, quello di diventare gli orchi cattivi, quello di essere dalla parte sbagliata della storia, quello di non cogliere in tempo l’umanità necessaria.

Un film che piacerà anche a un Papa made in USA, sono pronto a giocarmelo a mazzetti!