Se per qualche imperscrutabile motivo, aveste avuto la curiosità di frequentare questo modesto blog, avrete notato che i pensieri di Gingolph ruotano intorno a tre o quattro cose fisse (qualcuno le chiama fissazioni).

Una di queste idee fisse che fanno da perno ai sottoscritti vaniloqui è la convinzione che John Maynard Keynes sia uno degli intellettuali più rivoluzionari e cruciali del novecento, al pari di Einstein, Freud, Pirandello, Shostakovich, e Pelè.

Unitamente alla convinzione che più o meno maliziosamente il pensiero rivoluzionario di Keynes sia stato travisato al punto da renderlo ormai irriconoscibile.

L’economia keynesiana è stato l’amore irresistibile della mia carriera universitaria, il leit motiv della mia tesi di laurea (nonostante le prescrizioni del relatore) e una passione perseguita fino alla attuale senescente maturità.

Ho letto tutta la raccolta di opere di Keynes pubblicata dalla UTET, mi sono intrufolato in una rete su Facebook di nuovi professori keynesiani, e seguo abusivamente le loro riunioni a commento di pubblicazioni, o in preparazione di convegni, e cerco di leggere tutte le pubblicazioni sull’argomento.

Questa mia passione ha incrociato la strada casualmente con la strada del prof. Fai (finora con scarso successo, a causa di oggettivi impedimenti), ed ad un suo post debbo la conoscenza del libro di cui vorrei parlarvi oggi.

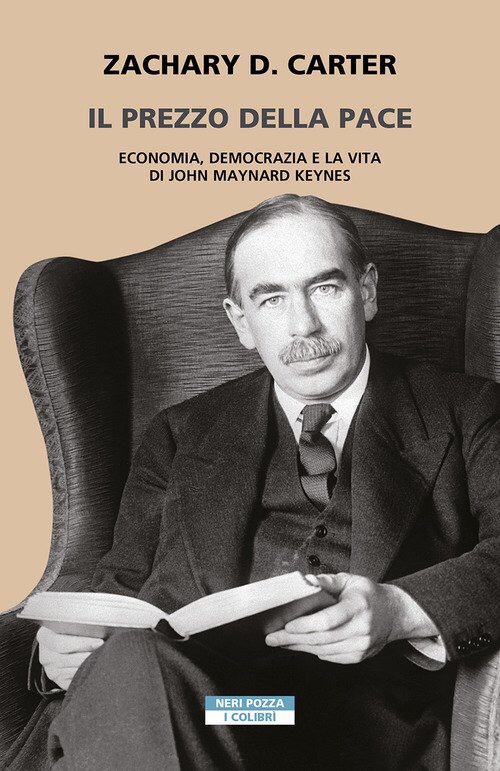

Il prezzo della pace, di Zachary D. Carter, edito da Neri Pozza sul finire del 2022.

Carter compie una operazione di cui si sentiva (almeno lo sentivo io) dannatamente bisogno.

Con abile tecnica narrativa, racconta la storia del novecento dalla Grande Guerra fino alla presidenza Obama, attraverso la lente della vita e dell’attività di John Maynard Keynes fino alla Pasqua del 1946, giorno della morte. E attraverso la lente delle sue opere, della sua influenza, dei suoi eredi legittimi ed illegittimi, fino alla Presidenza Obama.

Carter ci fa assistere da abbonati seduti in prima fila alla formazione e al consolidamento delle intuizioni e delle idee “rivoluzionarie” di John Maynard Keynes (sul significato di rivoluzionarie che qui usiamo proveremo a fare un approfondito chiarimento più avanti).

Carter è molto abile nello smascherare le tecniche con cui le sue intuizioni, le sue idee “rivoluzionarie” vennero normalizzate di volta in volta.

Carter ci indica la straordinaria attualità di queste idee ancora oggi, soprattutto oggi, che tra guerre e pandemie misuriamo l’insufficienza delle politiche economiche che ignorano, trascurano, mistificano l’insegnamento di Keynes.

L’opera di Carter risulta per tutte le pagine coerente con l’approccio keynesiano all’economia.

Questo entusiasmo per le idee piuttosto che per i numeri non era una svalutazione dell’empirismo. Soprattutto per un economista, l’intuizione doveva fondarsi sull’esperienza vissuta. Keynes criticava la matematica per aver consentito agli economisti di impigliarsi nelle loro stesse astrazioni al punto di perdere tracce del mondo reale.

Come aveva fatto Keynes nelle sue principali opere, Carter non ha bisogno di equazioni matematiche e grafici per raccontare la rivoluzione keynesiana.

Questa caratteristica del libro lo rende facilmente leggibile da chiunque, anche da chi non ha particolari versatilità econometriche, matematiche o simili.

È il racconto di una rivoluzione storica mancata, che può essere letto come un romanzo storico, come un manuale politico, come un’analisi sociologica, come un’indagine con tanto di vittime e colpevoli.

Proviamo a comprendere la natura e la portata della rivoluzione.

La rivoluzione keynesiana.

Prima di Keynes la scienza economica puntava alla perfezione. L’assunto principale era legato alla naturale, “magica”, capacità del Mercato di risolvere ogni situazione di disequilibrio, che quindi era solo un accidente che il Mercato avrebbe risolto.

Come funzionava questa magia?

L’economia pre keynesiana non era ancora macroeconomica, cioè non prendeva in considerazione i fenomeni con ottica collettiva, ma era microeconomica, cioè prendeva in considerazione i comportamenti individuali dei soggetti economici e ricostruiva le situazioni collettive solo come sommatoria di questi singoli comportamenti individuali.

Con sistemi grafici più o meno complessi, analizzava la situazione del singolo consumatore, che, alle prese con il limite della sua disponibilità di reddito, si trovava costretto a scegliere se acquistare un bene oppure un’altro in base alla sua preferenza.

Analogamente veniva analizzata la figura del singolo produttore che, alle prese con il limite delle risorse a disposizione, si trovava costretto a scegliere cosa e quanto produrre.

Una complicatissima combinazione di effetti grafici metteva in relazione l’utilità ricavata dal consumatore, con i costi del produttore, introducendo il concetto di marginalità, per rappresentare la quale occorreva fare ricorso alle derivate di primo e secondo grado.

Da questa combinazione matematica sulla carta emergeva chiaramente che il Mercato non poteva che giungere all’equilibrio che avrebbe garantito la massima utilità, la massima occupazione ed il massimo profitto.

Eventuali scostamenti potevano esistere solo nel breve periodo, comunque nel lungo periodo l’orologio avrebbe battuto le ore ed i minuti giusti.

Ma la realtà non coincideva quasi mai con questo risultato matematico.

Prima di Keynes la risposta degli economisti individuava subito il colpevole: la pretesa dei governi di intervenire politicamente sul processo naturale, magico e neutrale, mettendolo in difficoltà ed impedendogli di operare la sua arte, allontanando il lungo periodo e costringendo l’umanità in un ricorrente disequilibrio di breve periodo.

Non avrete certo bisogno di me per capire cosa si nascondeva dietro queste posizioni intellettuali scientifiche, gradite ai politici con le chiavi del governo in mano.

Tutto questo latinorum serviva a giustificare la disoccupazione e la povertà e a legittimare la ricchezza e le disuguaglianze.

È inutile fare le rivoluzioni, incidere sulla distribuzione della ricchezza, contrastare il breve periodo, lasciate fare al mercato, subite e sopportate, arriverà lo stato felice della piena occupazione e della ricchezza per tutti. Ogni richiesta, ogni intervento a difesa dei poveri, avrebbe ritardato l’età dell’oro.

Keynes fece vedere a tutti che il re è nudo.

L’esperienza lasciò una profonda impressione su Keynes. Egli aveva scoperto che i mercati finanziari erano ben diversi dalle entità pulite e ordinate che gli economisti presentavano nei libri di testo. Le fluttuazioni dei prezzi di mercato non esprimevano la saggezza degli attori razionali che perseguono il proprio interesse personale, ma i giudizi di uomini imperfetti che tentano di navigare in un futuro incerto. La stabilità del mercato dipendeva non tanto dall’equilibrio che trovavano domanda e offerta, quanto dal potere politico che manteneva l’ordine, la legittimità e la fiducia.

Uno dei pilastri su cui si costruiva quel castello teorico era la scarsità delle risorse. Le risorse non bastano per tutti, occorre trovare l’allocazione più efficiente.

La lungimiranza del pensiero di Keynes vedeva le enormi possibilità tecnologiche dell’uomo sulla materia ed era capace di dimostrare che la scarsità delle risorse era un falso problema. Addirittura in un saggio, illuminante sulla capacità visionaria di Keynes, Possibilità economiche per i nostri nipoti, si sbilancia a prometterla lui l’età dell’oro.

Nell’ottobre 1930 Keynes pubblicò Possibilità economiche per i nostri nipoti, un impenitente, utopistico ritratto di un futuro prossimo in cui le persone avrebbero lavorato su «turni di tre ore o quindici ore a settimana»e goduto di un aumento di otto volte il loro tenore di vita. Il progresso tecnologico e il potere dell’interesse composto avrebbero presto portato a una produttività economica senza precedenti: nuove macchine avrebbero reso il lavoro umano sempre più obsoleto. Il processo era già iniziato e sarebbe giunto a compimento entro un secolo. «Nel corso della nostra vita […] potremmo essere in grado di eseguire tutte le operazioni di agricoltura, estrazione e produzione con un quarto dello sforzo umano a cui siamo stati abituati»

Che il problema della povertà e della disoccupazione sia un tema di distribuzione e non di rigidità della produzione lo ha dimostrato ai nostri giorni il premio Nobel Joseph Stiglitz, dividendo il prodotto mondiale lordo per il numero degli abitanti della terra (di fatto un’operazione semplicissima anche sotto il profilo matematico) ed ottenendo un prodotto pro capite di circa trentamila dollari l’anno per ogni abitante della terra, anche appena nato.

L’altro pilastro era la razionalità dei comportamenti degli individui.

Ogni manuale di economia pre keynesiana faceva mille premesse circa le condizioni in cui il giocattolo avrebbe funzionato, le famose regole della concorrenza perfetta, che bisognava tutelare ad ogni costo.

Al concetto di individui razionali, perfettamente consapevoli, informati ed operanti, Keynes sostituisce il concetto di individui pensanti, con sentimenti, con emozioni, che guardano al futuro con incertezza, timore o fiducia, a seconda delle aspettative.

Le aspettative. Qua sta la rivoluzione più rivoluzionaria di Keynes.

I mercati, concludeva Keynes, erano fenomeni sociali, non matematici. Il loro oggetto di studio – l’economia – non era una scienza difficile vincolata da leggi ferree, come la fisica, bensì un campo flessibile di consuetudini, regole empiriche e aggiustamenti, come la politica. I segnali del mercato, come il prezzo di un bene o il tasso di interesse su un titolo, non erano una guida affidabile per le preferenze dei consumatori o per i rischi aziendali nel mondo reale. Nella migliore delle ipotesi erano approssimazioni, sempre soggette a cambiamenti in base a nuovi atteggiamenti nei confronti di un futuro incerto.

Nel mondo perfetto dell’immaginario economico classico, gli operatori avrebbero concorso alla realizzazione dell’equilibrio, almeno nel lungo periodo.

Nel mondo reale, tra guerre e difficoltà varie, nel lungo periodo saremo tutti morti, come sostenne Keynes con lapidaria conclusione.

I lavoratori non decidevano di risparmiare o spendere sulla base di sofisticate considerazioni sulla massimizzazione dell’utilità dei loro soldi nel corso di diversi anni: risparmiavano quando potevano permettersi di risparmiare, non quando i tassi di interesse raggiungevano un livello appetibilmente alto. Soprattutto nei periodi difficili, le persone mostravano una forte «preferenza per la liquidità»: desideravano tenere contanti a portata di mano piuttosto che vincolare i propri soldi in investimenti.

[…]

L’incertezza non può essere misurata statisticamente. Che gli eventi fossero andati in un determinato modo in passato non significava che avrebbero per forza continuato a procedere così nel futuro. Le persone avevano diversi gradi di fiducia nel futuro, ma nessuno poteva calcolarli

La disoccupazione poteva insinuarsi come parte permanente di un’economia a basso regime.

Ma chi era John Maynard Keynes?

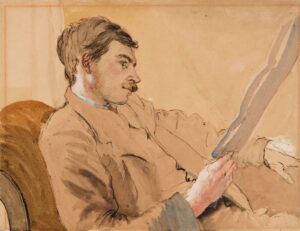

Il libro di Carter ci restituisce un ritratto compiuto e dettagliatissimo dell’uomo Keynes, distinguendo John, uomo pubblico, istituzionale, professionista ascoltato e temuto, e Maynard, il letterato, il protagonista di Bloomsbury.

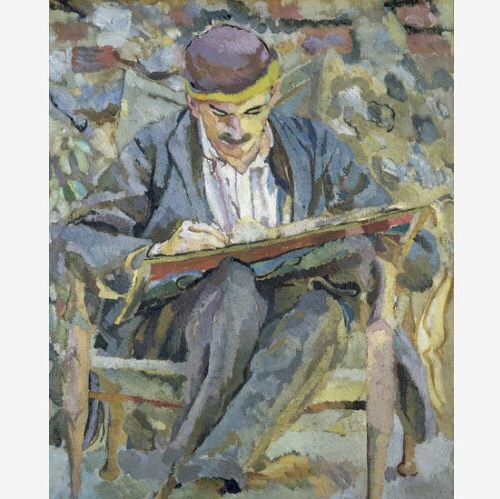

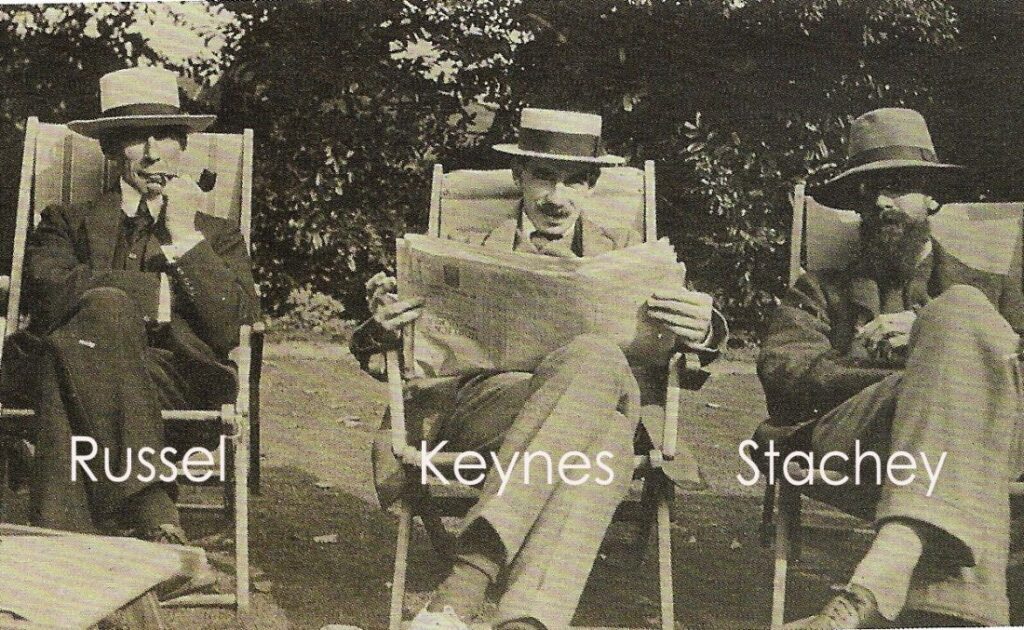

La sua laurea a Cambridge era in matematica, non in economia, e preferiva la compagnia degli artisti a quella dei burocrati. I suoi impegni sociali erano tipicamente organizzati attorno a dibattiti intellettuali sull’estetica, conversazioni tra amici che si scambiavano amanti e aprivano i loro matrimoni, insistendo con gli altri membri della loro ristretta comunità che tale caos romantico era di per sé un atto di progresso sociale, un’eliminazione della pruderie vittoriana che aveva soffocato le anime creative dell’Inghilterra al passaggio del secolo. Questa società di romanzieri, pittori, filosofi, poeti e critici d’arte si definiva “gruppo di Bloomsbury”, dal nome del quartiere londinese dove le sue figure centrali vivevano insieme, scambiandosi idee e acuendo rivalità personali in un infinito susseguirsi di tè e cene. Col tempo sarebbero diventati famosi per le personalità oltraggiose, facendo collettivamente colpo sul famoso giornalista americano Walter Lippmann come, nelle parole del suo biografo, «pazzi e perversi che si davano a indossare strani costumi, praticare scherzi sofisticati e parlare per enigmi»

Apparentemente diviso tra questi suoi due profili, in realtà viveva con grande coerenza di fondo le sue due vite parallele.

Libertino negli amori fino al matrimonio aperto con la ballerina russa che lo accompagnò fino alla morte.

Trasportava nella sua attività politica, che fu intensa e di grande rilevanza internazionale, i principi e le idee di Bloomsbury.

Il suo genio economico fu reale e concreto. Con azzeccati investimenti finanziari realizzò un enorme patrimonio economico, e lo preservò dalle varie crisi, aumentandolo costantemente.

Questa sua smisurata agiatezza economica gli consentiva una grande libertà nella scelta degli incarichi, e gli consentiva di difendere l’autonomia delle sue idee, e di tutto il gruppo di Bloomsbury, che in Keynes trovò il suo mecenate principale.

Con il suo patrimonio acquistò e rilanciò una rivista “The Nation”, che offri lavoro e stipendi a tanti Bloomberries.

Maynard stava usando «The Nation» e la sua celebrità per finanziare tutta Bloomsbury.

[…]

Era il principale mecenate di Bloomsbury, un movimento artistico che aveva generato almeno un vero genio in Virginia Woolf, il cui lavoro era applaudito su entrambe le sponde dell’Atlantico. Nonostante il suo scarso talento estetico, fama e fortuna gli avevano permesso di prosperare tra coloro che egli desiderava emulare maggiormente: i grandi artisti del suo tempo.

Coerentemente con la sua personalità da esteta, Maynard temeva la guerra, temeva la disoccupazione, temeva le epidemie, tutte iatture che avrebbero turbato l’equilibrio edonistico della sua vita da bel gagà.

Per Keynes, il vero orrore della fame e dello spargimento di sangue a venire si sarebbe misurato non nella conta dei cadaveri, ma nel collasso dell’arte, della letteratura e dell’apprendimento. I piacevoli stati d’animo di Bloomsbury non sarebbero sopravvissuti a un mondo di masse in rivolta schiavizzate da un demagogo o a un regime di forti uomini militanti decisi alla guerra e alla persecuzione etnica. In questo peculiare ideale democratico, il benessere delle masse è una comodità che eleva gli standard culturali per le élite, mentre le masse stesse sono un pericolo che va disinnescato.

Carter, infatti, riesce a ricostruire anche documentalmente le motivazioni dell’ossessione di Keynes per le crisi economiche.

Keynes fu un filosofo della guerra e della pace, l’ultimo degli intellettuali illuministi che perseguivano la teoria politica, l’economia e l’etica in un progetto unitario. Il suo progetto principale non era la tassazione o la spesa pubblica, ma la sopravvivenza di quella che chiamava “civiltà”, ovvero l’ambiente culturale internazionale che collegava un uomo del Tesoro britannico a una ballerina russa.

Non c’è una missione umanitaria, nessuna consapevolezza sociale, nessun santino agiografico.

Maynard voleva continuare a godersi Bloomsbury e affida a John il compito di trovare una soluzione stabile ed efficiente che convinca politici ed economisti ad adottarla.

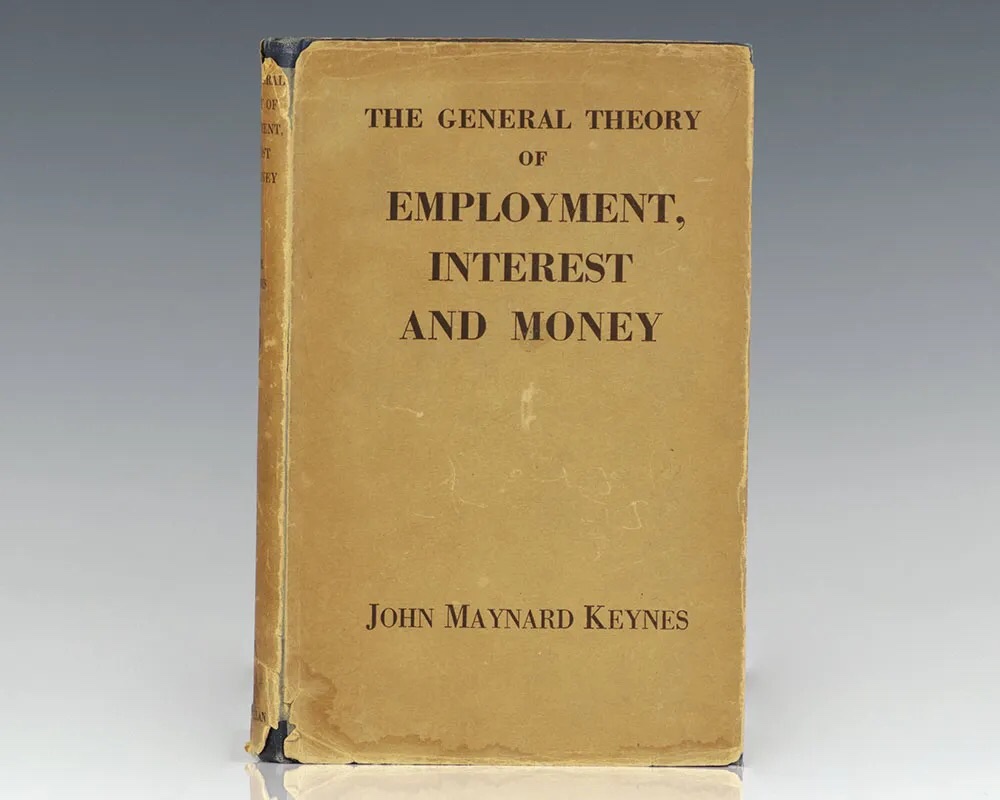

La Teoria generale fu per noi meno un’opera di teoria economica che un Manifesto per la ragione e l’allegria, l’incarnazione letteraria di un uomo che, per chi lo ha mai visto, rimane il genio stesso dell’intelletto e del godimento, che ha fornito una base razionale e un’attrattiva morale alla fiducia nella possibile salute e sanità mentale dell’umanità contemporanea.

Per questa ragione, quindi, Keynes, smontato il potere taumaturgico del Mercato, studia ed elabora la più poderosa riflessione teorica che un economista abbia mai elaborato.

Un’opera che deve trovare la soluzione alle crisi, alle guerre, alle inefficienze, alla disoccupazione, alla povertà.

Vasto programma per chiunque, ma non per John Maynard Keynes, che incide così profondamente sulla storia dell’umanità, sulla storia del pensiero umano.

La Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta è una delle grandi opere delle lettere occidentali, un capolavoro del pensiero sociale e politico all’altezza dei monumenti lasciati da Aristotele, Thomas Hobbes, Edmund Burke e Karl Marx. È una teoria della democrazia e del potere, della psicologia e del mutamento storico, una lettera d’amore al potere delle idee. La Teoria generale è un libro pericoloso, perché dimostra la necessità del potere. È un libro liberatorio, perché ha riformulato l’alleviamento della diseguaglianza come problema centrale dell’economia moderna, allontanandosi dalle esigenze della produzione e dagli incentivi affrontati dai ricchi e dai potenti che per secoli avevano impegnato gli economisti. È un libro frustrante, perché è scritto con nuove astrazioni, argomentato in frasi contorte e dense equazioni. Ed è un’opera di genio, perché dimostra una semplice verità che, una volta presentata, sembra ovvia: la prosperità non è “predisposta” negli esseri umani, ma deve essere orchestrata e sostenuta dalla leadership politica.

Semplificando in maniera brutale e scusandomene con imbarazzo, la Teoria Generale di Keynes dice agli economisti, cui è manifestamente e programmaticamente diretta, e ai decisori politici, cui è di fatto diretta, che nessuna forza magica “naturale” porterà il sistema economico alla piena e soddisfacente occupazione. Invita tutti a trascurare analisi e meccanismi. Il compito della politica è creare fiducia, spingere verso il rosa le aspettative degli operatori, e per farlo ha un solo mezzo diretto ed insostituibile: spendere soldi, senza preoccuparsi delle conseguenze immediate.

Questa è l’economia keynesiana com’è ancora oggi comunemente intesa: in una crisi, i governi dovrebbero prendere in prestito denaro e spenderlo in progetti utili per avviare una ripresa. Quando il governo spende questi soldi, essi vanno nelle tasche dei suoi cittadini, che a loro volta possono spenderli in altri desideri e bisogni, espandendo la dimensione totale dell’economia e garantendo una prospera ripresa piuttosto che una spirale discendente in cui la contrazione della spesa alimenta disoccupazione e ulteriori riduzioni della spesa.

Uno scandalo per le economie degli anni trenta, che ritenevano ogni artificio monetario della domanda la via maestra per l’inflazione ed il disastro.

Ma non solo le economie nazionali dovevano aprire i cordoni della borsa per sostenere la fiducia dei propri connazionali. La stessa misura doveva essere presa anche nei rapporti internazionali. La sua battaglia strenua, ma inefficace contro le sanzioni della Prima Guerra Mondiale, più spesso faceva riferimento ai pericoli politici che a quelli economici delle Sanzioni. L’imposizione delle sanzioni gravissime e pesantissime sulla Germania avrebbe alimentato l’avanzata di Hitler, come aveva previsto Keynes.

Anche più avanti con Roosevelt l’indicazione era quella di spendere soldi.

Era tanto una visione politica quanto una dottrina economica; un antidoto al militarismo e al risentimento perseguiti in Russia, Italia e Germania. Keynes pensava che Roosevelt non avesse bisogno di intimidire altri paesi o terrorizzare le proprie minoranze per dimostrare il suo coraggio; aveva solo bisogno di spendere più soldi.

Con la Teoria Generale dell’occupazione, interesse e moneta di John Maynard Keynes nasce la macroeconomia. Lo studio analitico dei singoli individui lascia il campo all’analisi dei fenomeni complessi, dei movimenti nazionali ed internazionali che costituiscono l’ossatura del sistema economico e lo spiegano e lo influenzano.

Non poteva essere ignorata dal mondo.

La rivoluzione era profonda, la ferita con l’economia classica non rimarginabile.

C’erano le basi per armare la più profonda rivolta politico sociale contro il capitalismo. Altro che Marx.

Keynes riesce dove Marx non arriva: dimostra che il capitalismo non è automaticamente sufficiente, non è un meccanismo formidabile desiderabile, infallibile di distribuzione delle risorse.

Ma fa di più, o di peggio, svela a tutto il mondo che non occorre attenderne la morte, non occorre imbracciare i fucili e insanguinare le piazze, prospettiva intollerabile per il bel gagà, gaudente di Bloomsbury.

La politica ha tutti i mezzi per dare dignità sociale al capitalismo, dare prospettiva di benessere a tutti, piegare e sfruttare i meccanismi intrinseci del sistema capitalistico verso la felicità e non verso lo sfruttamento e la disperazione che da solo produrrebbe.

Altro tassello rivoluzionario indigesto.

Se persistono la disoccupazione e la povertà, non è il destino, non è la conseguenza di non aver lasciato operare i meccanismi magici, ma è il frutto di una scelta conservativa, di una scelta distributiva che preferisce chi è ricco a chi è povero.

Quasi contemporaneamente alla sua uscita, la Teoria Generale fu subito osteggiata dal potere e dagli economisti che a quel potere si inginocchiano, per passione ideologica o per necessità.

Il meccanismo vincente non fu attaccarne la validità, opporle una alternativa scientificamente credibile. In molti ci hanno provato ma la popolarità di questa opera e la sua intrinseca credibilità scientifica, erano imbattibili in questo modo.

I principali economisti, soprattutto americani, trovarono più comodo e più utile, accogliere la Teoria Generale e riscriverla svuotandola del suo arsenale rivoluzionario.

Alla fine degli anni Cinquanta l’economia keynesiana aveva conquistato davvero il mondo, e per la maggior parte erano stati gli studenti degli anni Trenta a conquistarlo. Ma con orrore di Robinson, avevano inteso il dogma in modo completamente sbagliato.

I suoi discepoli britannici, soprattutto Joan Robinson, cercarono in tutti i modi di difenderne la versione ortodossa, ma non riuscirono a fermare l’onda di riflusso.

A fermare i keynesiani fu soprattutto l’onda maccartista. Fu facile bollare come comunista chiunque si professava keynesiano, soprattutto da quando Keynes non era più in vita e non poteva più scientificamente e politicamente difendere la sua Teoria.

I principali autori che rielaborarono la Teoria Generale furono Samuelson, con il suo manuale, più volte rivisto sempre in direzione reazionaria, ma estremamente diffuso nelle scuole americane, e Hicks e Hansen, che si incaricarono di fornire un apparato di grafici per illustrare la Teoria Generale (modello IS-LM) e che in realtà la svuotarono definitivamente.

L’operazione fu definita “Sintesi neoclassica dell’economia keynesiana”.

Le relazioni matematiche che Samuelson, Hicks e Hansen avevano presentato come keynesiane eliminavano ogni azione umana dal processo decisionale economico.

[…]

Per un mondo sempre in equilibrio non c’è differenza tra futuro e passato» disse una volta Robinson. «Non c’è la storia e non c’è bisogno di Keynes». Kahn era d’accordo. Le «relazioni stabili tramandate dal cielo» del club di Samuelson erano una pericolosa illusione che aveva cancellato tutto quanto Keynes aveva insegnato sull’instabilità dei mercati finanziari e sulle aspettative incerte sul futuro.

Carter ricostruisce con grande capacità analitica e narrativa tutta la vicenda intellettuale, ma anche politica e sociale, nonché umana, che vide fronteggiarsi keynesiani e anti keynesiani nei decenni seguenti.

Il lettore vi troverà le classificazioni delle varie posizioni tra keynesiani neoclassici, e anti keynesiani, come i monetaristi di Friedman. Vi troverà anche le sporadiche posizioni degli economisti che provano a distinguere e salvaguardare il pensiero originale ed originario di John Maynard Keynes dalle sue adulterazioni.

Keynes attribuiva alla politica, ai governi, il compito di sostituirsi stabilmente e non occasionalmente, nelle scelte degli investimenti pubblici al fine di sostenere sistematicamente il clima di fiducia necessario allo sviluppo dell’economia.

Le politiche keynesiane reali si limitavano a manovre di piccolo corso fiscale, anticicliche, interventi minimi a sostegno delle fasi di recessione, già sconfitte prima ancora di realizzarle.

Il Keynes filosofo della guerra e della pace aveva lasciato il posto al Keynes terapeuta fiscale.

La Curva di Phillips

Questa parte è forse la più tecnica e più ostica di questo post, Carter la racconta meglio, molto meglio. Potete anche decidere di saltare direttamente alle conclusioni se volete.

Carter racconta benissimo anche la storia della Curva di Phillips, argomento principale e protagonista della mia tesi di laurea, che io usai come paradigma per dare conto delle diverse teorie pro e contro Keynes alla luce di questo studio.

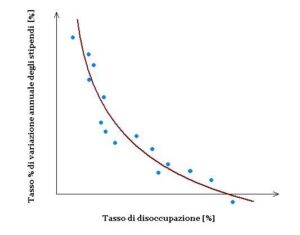

La Curva di Phillips è il risultato dell’ interpolazione lineare delle coppie di dati di livello dei salari, e livello di occupazione di cento anni di economia britannica, dal 1861 al 1961.

Base statistica incontrovertibile. Disegnava nello spazio una curva a pendenza negativa con il tasso di inflazione (elaborazione del livello dei salari) sulle ordinate e il livello di disoccupazione (sulle ascisse).

In pratica dalla Curva di Phillips si legge che ad ogni livello di inflazione corrisponde un livello di disoccupazione. Pertanto i keynesiani neoclassici ritennero di avere uno strumento utile per programmare alternativamente la disoccupazione, o l’inflazione, attraverso le politiche fiscali.

Precisiamo che Keynes non conobbe la Curva di Phillips e non ha potuto valutarne la coerenza con la sua teoria.

Azzardo io dicendo che coerentemente con la sua visione, la Curva di Phillips per Keynes avrebbe rappresentato il passato, l’influenza che le aspettative degli operatori avevano esercitato sulle scelte e, quindi, gli errori di allocazione delle risorse, conseguenti ai momenti di sfiducia.

In un mondo keynesiano puro la Curva di Phillips non ci sarebbe, perché non ci sarebbe un livello di disoccupazione, a cui contrapporre l’inflazione.

Dicevamo che Carter racconta bene come la Curva di Phillips diventò lo strumento del contendere tra keynesiani e non keynesiani.

I keynesiani neoclassici la usavano come pannello su cui scrivere i livelli di inflazione e disoccupazione attesi, come risultato delle loro politiche keynesiane.

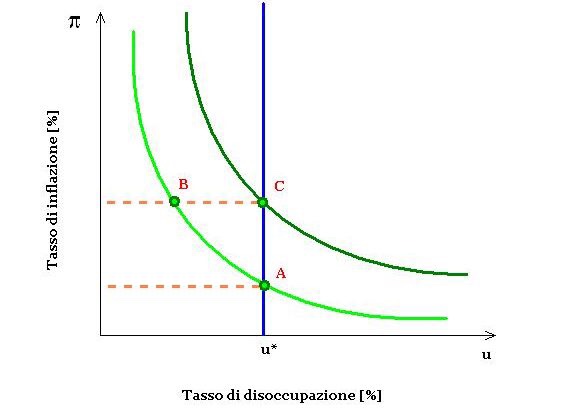

Le principali bordate lanciate contro la Curva di Phillips e contro il simulacro di politiche economiche keynesiane ad essa ispirate, vennero nel 1970 da Friedman e la sua dottrina detta Monetarismo, e negli anni ottanta da Lucas, Sargent e Wallace e la scuola delle aspettative razionali.

Friedman attaccò al cuore la Teoria Generale, sulle aspettative.

Sosteneva Friedman che gli operatori utilizzavano un modello di aspettative dette adattive. Cioè gli operatori potevano essere convinti alla fiducia dalle scelte di politica economica keynesiana, ma la loro natura razionale avrebbe prevalso e avrebbero adattato le loro aspettative intuendo la natura fittizia della manovra.

Sulla Curva di Phillips significa che in un breve periodo il sistema si sarebbe spostato verso sinistra risalendo e riducendo la disoccupazione, ma appena avessero adattato le loro aspettative avrebbero rivisto la speranza e la fiducia e la curva di Phillips si sarebbe disegnata con la stessa pendenza ad un livello più alto, facendo coincidere ad ogni livello di disoccupazione ora un livello di inflazione più alto.

Fuori dalla gabbia grafico matematica, significa che gli operatori non si sarebbero fatti ingannare e sarebbero tornati allo stesso livello di disoccupazione che il sistema prometteva, solo con un livello di inflazione più alto.

Risalendo di Curva in curva il sistema avrebbe raggiunto il livello di disoccupazione ineliminabile, che per questo fu definito il Tasso Naturale di disoccupazione (NAIRU).

Se avete seguito fin qui senza annoiarvi, avrete riconosciuto la forza della restaurazione all’opera. La definizione di Tasso Naturale di disoccupazione (che fu accettata anche dai keynesiani impuri) sarebbe stata assolutamente intollerabile per lo spirito e la filosofia di Keynes.

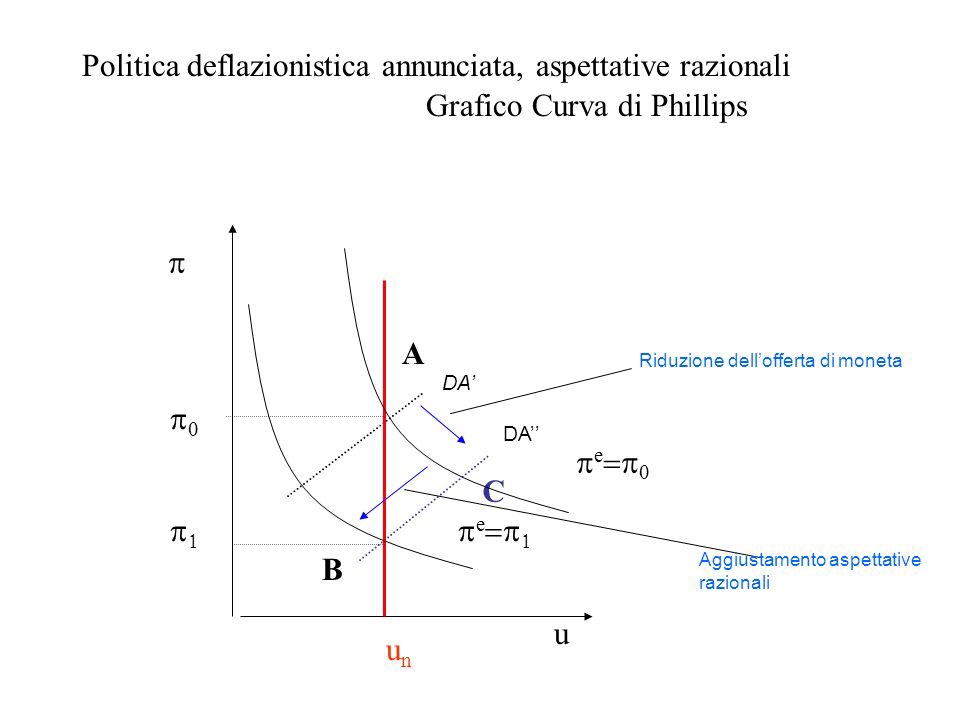

Negli anni ottanta le Aspettative Razionali. Non gli bastava il fallace e temporaneo risultato delle politiche economiche nel brevissimo periodo poi vanificato dall’adattamento delle aspettative.

Lucas sostiene che gli operatori sono dotati di aspettative razionali, basate su informazioni note a tutti, condivise in tempo reale, senza necessità di tempi di adattamento. Gli operatori sgamano subito le intenzioni del governo e si posizionano subito sulla nuova posizione della Curva di Phillips con disoccupazione immutata e inflazione più elevata.

Graficamente significa che la Curva dì Phillips smette di essere una curva e diventa una retta verticale puntata sul tasso naturale di disoccupazione, definitivamente ineliminabile.

Le persone razionali, secondo Lucas, terrebbero conto degli effetti futuri di qualsiasi modifica delle aliquote fiscali o delle disposizioni normative nelle loro decisioni economiche. Aumentare la spesa pubblica per rilanciare l’economia era inutile, secondo questo pensiero, perché le persone si sarebbero rese conto che il deficit di bilancio risultante avrebbe dovuto essere curato con tassazione più elevata, e avrebbero quindi risparmiato i soldi ricevuti in previsione di imposte future. Di conseguenza, per i decisori politici era impossibile apportare miglioramenti duraturi alla vita dei cittadini attraverso la gestione macroeconomica: il mercato si sarebbe adattato rapidamente e avrebbe poi preso il sopravvento sugli impiccioni del governo. Era come se Keynes non fosse mai esistito: l’incertezza aveva lasciato il posto all’iperrazionalità e alla preveggenza. Lucas arrivò perfino ad affermare che il suo lavoro aveva reso superfluo l’intero campo della macroeconomia.

Era come se Keynes non fosse mai esistito, scrive Carter. Dagli anni ottanta si torna all’economia classica, senza più ostacoli, fatta di grafici, di equazioni, di mercati perfetti e di operatori razionali, con cui giustificare e legittimare le disuguaglianze crescenti che si sono scavate in questi ultimi anni tra i ricchi ed i poveri.

Restaurazione politica, filosofica e sociale, giustificata da una scienza economica a questo asservita.

Conclusioni

John Maynard Keynes fu un intellettuale completo. Costruì un’idea di mondo alternativa a quella esistente. Un visionario, forse ingenuo, ma visionario. Un uomo politico, un letterato, un mecenate, un gaudente, un vero e proprio rivoluzionario, nelle vesti eleganti di un bel gagà.

Nel suo lavoro economico fuse psicologia, storia e teoria politica, e osservò l’esperienza finanziaria come nessun altro economista precedente o successivo. Sono poche le vite vissute con lo stesso vibrante ed eclettico eccesso di quella di Keynes. Fu un filosofo che rivaleggiava con Wittgenstein, un diplomatico che divenne l’eroe finanziario di due guerre mondiali, uno storico che scoprì peculiarità in grandi illuministi e monete antiche, un giornalista che fece infuriare e ispirò il pubblico, il mecenate di un famoso movimento artistico. Era tanto vanitoso, meschino, miope e impolitico quanto generoso, di buon cuore e persuasivo. Pochi tra coloro che lo incontrarono nel suo elemento uscirono immutati dall’esperienza. Anche i suoi avversari ideologici ne lasciarono un ricordo commovente.

Dopo novant’anni possiamo dire che la sua Teoria Generale rimane valida ed indiscutibile, le sue filiazioni pelose, che miravano a svuotarne la portata sono tutte sparite nel dimenticatoio.

Lascio concludere efficacemente a Carter questo post con una citazione che chiude il cerchio con i punti di partenza da cui ci siamo mossi: l’irrilevanza della scarsità e il peso della diseguaglianza.

Il problema economico dell’umanità non è un problema di produzione ma di distribuzione. È la diseguaglianza.

Dietro a queste disgrazie non c’è una causa unica o una spiegazione semplice. E i keynesiani possono argomentare in modo convincente che le tragedie di oggi sono il prodotto di una mancata attuazione completa delle idee keynesiane piuttosto che un fallimento delle pratiche politiche keynesiane.