Quando comprai il videoregistratore, circa quarant’anni fa, compulsavo le riviste con i programmi televisivi per selezionare e programmare le registrazioni di trasmissioni, sceneggiati e, soprattutto, film, nel titanico progetto di raccogliere una biblioteca audiovisiva della migliore produzione culturale distribuita allora dalla televisione.

Fui fortunato. Le varie tv passavano allora tantissime proposte di valore e intelligenza, perle culturali altrimenti introvabili.

In pochi anni accumulai più di duemila vhs che contenevano le mie selezioni. Avevo raggiunto l’indipendenza dai palinsesti. Avrei potuto scegliere io quando e cosa vedere, senza cadere nel pressappochismo di alcune proposte mainstream, che nel frattempo andavano peggiorando l’offerta dei vari canali.

L’evoluzione tecnologica rese rapidamente obsoleti tutti quegli scaffali pieni di vhs che riempivano ogni angolo della mia casa, a tutte le altezze possibili – come un’emeroteca universitaria.

Ricominciai con i dvd, che offrivano qualità decisamente superiore. Nel frattempo erano comparse le tv via satellite, Stream, Telepiù e poi Sky, che avevano offerte cinematografiche senza tempo, che mi aiutavano a ricostituire il patrimonio. Anche le vhs allegate ai giornali acquistate in edicola, ritornavano sempre in allegato in forma di dvd.

Oggi l’indipendenza dai palinsesti generalisti – che come offerta cinematografica sono ormai alla frutta – è alla portata di chiunque possa permettersi gli abbonamenti alle varie piattaforme streaming. Oggi il capriccio di ri-vedere un film lo si può soddisfare svolazzando con il telecomando e lanciando la riproduzione su tv, o altro dispositivo portatile, ovunque ci si trovi.

Così reagendo a uno di questi spunti capricciosi ho rivisto uno dei film che è sempre stato presente nella mia biblioteca dai primi vhs agli ultimi dvd.

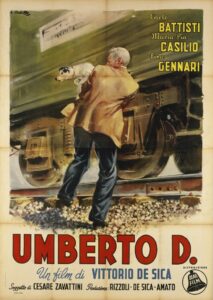

Umberto D. di Vittorio De Sica, anno 1952.

Una volta Sciascia scrisse in un piccolo importante saggio che l’attività di rileggere i classici svolge la fondamentale funzione di misurare e riconoscere i nostri cambiamenti tra le varie riletture. Essi, infatti, i classici, stanno lì, fermi e si ripetono immutabili, ma noi entriamo in relazione con loro, apportando le nostre personali emozioni al punto di maturazione di quel momento storico preciso (della nostra storia ovviamente, non solo della storia pubblica che ci circonda). Emozioni che non sono altrettanto immutabili, ma evolvono e ci seguono elaborando le varie esperienze accumulate.

Ovviamente lo stesso valga per i classici cinematografici.

Così questa rilettura del 2025 – probabilmente oltre la decima rilettura nel tempo – è stata nuova, diversa. Mi ha restituito sensazioni diverse, nuove, più congrue alla mia età, alla fase del ciclo di vita in cui mi trovo.

Il film ebbe davvero scarso successo di pubblico all’uscita. Ma recuperò presto con ben due nomination agli Oscar e alla Palma d’oro e il conseguimento del New York Critics Award, prestigioso riconoscimento indimenticabile. Oggi è tra le 100 pellicole italiane da salvare. E’ stato riproposto tante volte in televisione che mi sentirei di escludere timori di disvelamento della trama e, quindi, ne parlerò con libertà, anche in considerazione del fatto che davvero in un film come questo non può essere una anticipazione della trama a togliere piacere alla visione, per chi ancora non l’avesse visto.

Ripeto siamo nel 1952. Vittorio De Sica si trova nella fase della maturità della sua carriera artistica. Dopo aver riempito i palchi e le sale cinematografiche con le sue performance da attore giovane e cantante, elegante e bellissimo, suadente e affascinante – a lui si deve il successo planetario della canzone Parlami d’amore Mariù – superato il burrone della guerra, inizia una seconda vita dove alternerà la mano appassionata e affettuosa del regista sulla macchina da presa, alla mimica, alla voce, alle mille espressioni della commedia italiana, comica e surreale, divertente e satirica, che unisce risata e riflessione.

Ha dato una mano importantissima al consolidamento della poetica e dell’etica del neorealismo con Ladri di biciclette, ma già dopo pochi anni abbandona il lido neorealista e si avventura in un cammino, mano nella mano con il poeta Cesare Zavattini, verso una nuova poetica, una commedia fatta di fantasia e non solo di sguardo sociale.

Umberto D. è l’elemento di cesura, la famosa soluzione di continuità che spesso non troviamo, tra il neorealismo e la nuova commedia italiana. Sperimentato Miracolo a Milano, l’anno dopo De Sica ci offre questo capolavoro, intenzionalmente dedicato al proprio padre.

Il film è ancora neorealista per certi versi. Si pensi allo straordinario protagonista Carlo Battisti, professore emerito di Glottologia all’università di Firenze che debutta sugli schermi con questo film.

Ma avvia il percorso del distacco nella narrazione. Il racconto dell’anzianità di questo solitario uomo e il suo cane (era proprio questo il titolo originale pensato da De Sica) diventa l’allegoria spietata di un mondo che cede il passo a una modernità che umilia e ferisce il garbo e la gentilezza. Questo Umberto D. che si avvia alla fine dei suoi giorni è l’Italia onesta, lavoratrice, per bene, attenta e solidale, nobile nel suo atteggiamento sano borghese e popolare, come il padre del regista cui era fortemente legato, che si scontra con una nuova borghesia insensibile, incolta, ignorante, arrogante, sprezzante, che guarda solo al presente, senza riconoscere il passato, né preparare un adeguato futuro.

Da questo punto di vista, le assonanze con tra Umberto D. e Gennaro tornato dalla prigionia nella Napoli Milionaria di Eduardo sono evidenti.

La recitazione naturale, tutt’altro che impostata, del prof. Battisti, restituisce tutta la fragilità di un uomo che non riesce a capacitarsi che il mondo intorno a lui abbia perso il fondamentale valore della solidarietà. La polizia che disperde gli anziani manifestanti che richiedono l’adeguamento delle pensioni per poter almeno sopravvivere, la suora dell’ospedale che dispensa il suo aiuto solo a chi implora un rosario e mostra affettata devozione religiosa, la padrona di casa che non si ferma nel suo intento di defenestrazione nemmeno davanti all’ambulanza che porta via l’elegante vecchietto, gli ex colleghi ex amici che ignorano volutamente e con somma indifferenza le sue garbate richieste di aiuto, sono tutte manifestazioni di questo impoverimento culturale e sociale che annichilisce l’anima del povero Umberto D.

Non a caso trova conforto soltanto nella giovanissima cameriera della padrona di casa, incinta di un giovane militare destinato a sparire, a cui prova a offrire lo strumento della cultura, come riscatto, prendendosi cura della sua formazione, nonostante la sua riluttanza adolescente – una Maria Pia Casilio in grandissima forma.

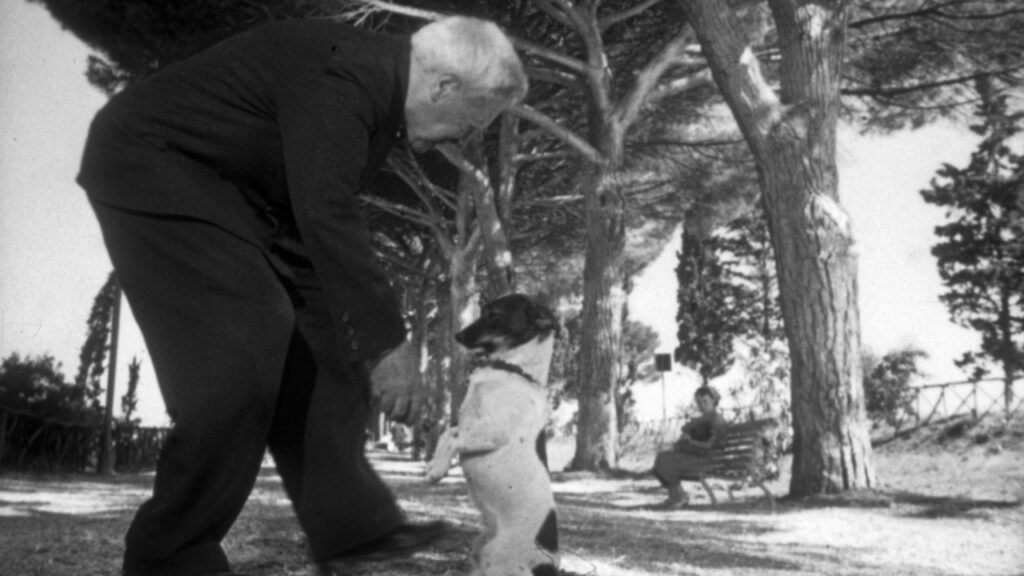

E trova conforto nel sincero immarcescibile affetto del suo cane Flaik, intelligente e amorevole, che lo accompagna in tutte le sue peripezie, fino all’ultima tragica, quando si sottrae e lo sottrae al suo destino.

Umberto D. prova pure a cedere a questo impoverimento per necessità. Svende alcuni dei suoi libri più belli e meglio curati per racimolare le quote mancanti dell’affitto. Prova pure a imitare i finti mendicanti che, sfruttando il senso di colpa dei nuovi borghesi, riempiono le loro tasche senza scrupoli, ma la sua naturale nobiltà, la sua serietà ultragenerazionale, la sua dignità, glielo impediscono e ritrae la mano stesa davanti all’offerta già pronta di un pingue professionista, e finge di usarla per sentire se stia piovendo o meno. Una scena indimenticabile nella sua semplicità e nella sua valenza pittorica definitiva.

Solo, senza che lo Stato, la Chiesa, gli amici, la sua città, una splendente e rigogliosa Roma che non si avvede della sua disperazione, possano dargli una mano, falliti tutti i tentativi, decide drammaticamente di farla finita. Gli ultimi sforzi anche economici li destina ad aiutare la povera cameriera e ad assicurare una sistemazione degna al suo Flaik, ma non esiste in questo mondo ormai degradato una sistemazione degna, non ci sono più sensibilità che possano accogliere Flaik, neanche la sincera dedizione di una bambina. Meglio finirla insieme.

Qui lo scatto di De Sica è magistrale. Sarà il cane che, rifiutandosi, salverà anche Umberto D., il Paese, l’uomo, che tra i bambini festanti in una delle tante ville di Roma, tornerà a sorridere e giocare con il suo cane allontanandosi chaplinianamente verso l’orizzonte.

L’essenza di questo racconto per immagini è ancora fortemente attuale, anzi forse ha ritrovato forza e attualità negli ultimi anni, attraversati da progressivo imbarbarimento culturale e sociale, da offese alla solidarietà e arroganza dei soldi e del potere. Questa straordinaria attualità è il sentimento forse più forte che mi ha dato questa ri-lettura da anziano, e che mi ha particolarmente dato da pensare, girando lo sguardo intorno a me, e che penso possa dare a chi voglia dedicare una novantina di minuti del proprio tempo a vederlo o rivederlo.

La fama del film lo accompagna da più di settant’anni. Non senza polemiche, anche forti e virulente.

In particolare ne ricordo una che risale a circa quindici anni fa. Lo spregiudicato giornalista della Zanzara, Giuseppe Cruciani, durante una sapida intervista al regista Pasquale Squitieri che citava Umberto D. come esempio di capolavoro mondiale che però non ebbe alcun successo di pubblico alla sua uscita, ammise candidamente di non conoscere e di non sapere nulla di questo film. Ne seguì una diffusa polemica giornalistica e televisiva e anche social, seppure agli albori. Si scoprì in quel caso che tanti che additavano il povero sincero Cruciani come l’emblema di un mondo da respingere, da combattere per la sua ignoranza, in verità non conoscevano il capolavoro di De Sica. Tanta superbia e tanta tracotanza si squagliarono davanti alla verità, come, purtroppo, spesso accade.

Potrete ritrovare quel momento dell’intervista qui

Non so quanti dei commentatori che usarono il grimaldello Umberto D. per additare al pubblico ludibrio Cruciani abbiano poi colmato la lacuna sottaciuta. So per certo, per testimonianza personale, che Giuseppe Cruciani in quelle settimane tornò in città e accettò con entusiasmo la mia offerta di mostrargli il film, colmando davvero la lacuna.

Non fu l’unica polemica che accompagnò questo film. Anche per Umberto D. il giovane Andreotti dichiarò che nonostante i premi a cui fosse candidato, i premi che ottenne, il suo crudo realismo non avrebbe fatto bene al Paese. Anche stavolta sibilò che i panni sporchi si lavano in casa.

Anche Umberto D. è un film facilmente recuperabile sulle piattaforme e che si può vedere e ammirare. Consiglio a tutti di recuperarlo e di goderne la scrittura poetica e le riprese appassionate, la recitazione schietta e spontanea, il quadro etico universale che ne viene fuori.

Vittorio De Sica tornò al Padre il 13 novembre 1974. Il fatto che io abbia sentito l’impulso e la voglia di rivederlo proprio il 13 novembre di questo 2025 è sicuramente solo una coincidenza.